Geld ist Tod: Das Buch

Geld ist Tod

Eine metaphysische Irrfahrt im Labyrinth des Seins

Stellen wir uns für einen unfassbar langen Augenblick vor, das Sein sei ein loses Kabel in der Wand unseres Universums: funkenstiebend, buchstäblich unverankert und trotzdem von jedem als „selbstverständlich“ betrachtet. Kein Elektriker in Sicht, nur wir – neugierig genug, den Finger daran zu halten, solange es nicht allzu sehr kitzelt.

Was ist das Sein? Vielleicht ein missglückter Versuch des Nichts, mal etwas anderes zu probieren. Oder das Hamsterlaufrad des metaphysischen Kleingedruckten, in dem wir alle rennen und rennen, nur um dann festzustellen: Die Aussicht ist überall exakt gleich, und das Futter wächst stets just außerhalb unserer Pfote.

Jeder existiert – wie von selbst, sagen sie. Doch Existenzen sind wie Socken nach dem Waschen: Immer fehlt einer, und im Schrank verwandeln sie sich sowieso in ein soziologisches Rätsel auf Baumwollbasis. Wer sucht, fragt: „Warum bin ich überhaupt da?“ Das Universum antwortet selten – aber wenn, dann meist mit einem leisen Kichern und dem Angebot eines Tees, der immer zu heiß ist, um ihn zu trinken.

Im Kern bleibt das Sein vielleicht ein überambitionierter Gedanke. „Es wird schon Sinn ergeben“, suggeriert unser Kopf, „wenn du erst den Zettel findest, auf dem die Anleitung steht.“ Die Anleitung aber liegt im dritten Schrank von links, zwischen Steuererklärungen und nie abgeschickten Liebesbriefen, und sie ist in einer Sprache verfasst, die nur von taxierenden Hauskatzen und schlecht gelaunten Staubsaugern verstanden wird.

So irren wir – teils nachdenklich, teils in Turnschuhen quer durch das Labyrinth des Lebens, begegnen absurden Hinweisschildern („Umleitung ins Nirgendwo“, „Sinn nur mit Parkschein“) und gewinnen die tiefe Einsicht: Es gibt keinen Notausgang, aber vielleicht einen Hintereingang zur Bedeutung aller Dinge, falls wir uns nur trauen, dreimal laut „Hier bin ich wirklich!“ zu rufen.

Und falls dich beim Grübeln eine wohlige Melancholie befällt oder du feststellst, dass hinter dem Sein immer noch ein bisschen Nichts nachwinkt, dann gratuliere dir: Du bist angekommen – im schönsten Durcheinander, das die Welt je erdacht hat. Willkommen im Sein; nimm Platz, lass dich überraschen, und vergiss nie: Der eigentliche Sinn steckt meist in den Socken, die du auf dem Weg verloren hast.

Doch selbst dieser imaginierte Ort, dieses fragmentarisch erfahrbare Zwischenreich des Seins, bleibt nicht frei von der Last seiner eigenen Undurchsichtigkeit. Denn wenn das Dasein – ein tastendes, taumelndes, tastaturbedienendes Wesen – sich selbst ansichtig wird, dann nicht im Glanz der Antwort, sondern im Flimmern einer noch ungefragten Frage.

Im Durchschreiten jener Flure aus Flusen, Konzeptfragmenten und Kaffeesatz-Bedeutungen verwirrt uns nicht das Nichtwissen, sondern die Ahnung, dass in jedem Denkversuch ein Überschuss liegt – nicht an Wahrheit, sondern an vorsätzlicher Unbeantwortbarkeit. So pendelt das Denken zwischen Aufleuchten und Versanden, zwischen Munterkeit und metaphysischem Jetlag.

Und vielleicht – nur vielleicht – ist gerade darin der heimliche Triumph des Seins verborgen: nicht, dass es „ist“, sondern dass es sich entzieht, sich einknotet in das Alltagssurreal, ins scheinbar Banale, in kaputte Hosentaschen, wo die Frage nach dem „Warum“ gemeinsam mit dem Einkaufszettel verknüllt liegt.

Am Ende, wenn wir innehalten, hören wir vielleicht kein großes Wort, kein lichterfülltes „Eureka!“, sondern bloß ein leises Rascheln – das Geräusch eines Daseins, das sich selbst verdächtigt, Bedeutung bloß zu tragen wie einen viel zu engen Anzug. Und doch gehen wir weiter. Warum?

Weil selbst im labyrinthischen Verlust der Eindeutigkeit der Gedanke – oder das, was von ihm übrig bleibt – wie ein schlapper Luftballon am Himmel hängt und uns zuflüstert:

„Auch Unsinn ist eine Form von Sinn… wenn man ihn lange genug betrachtet.“

Ratschlag aus dem Rauschen des Universums:

Beginne damit, den Kalender zu vergessen. Nicht den ganzen – aber wenigstens die Dienstage. Sie tragen ohnehin selten zur Sinnfindung bei.

Dann: stell den Wecker, aber nicht um aufzuwachen, sondern um kurz innezuhalten. Vielleicht um 14:47 Uhr, mitten im Nichts. Das Sein liebt unerwartete Zwischenstopps – wie ein poetischer Busfahrer, der einfach mal anhält, um die Aussicht zu bemurmeln.

Zwischen Lakritzpapier und Sinnstaub – Gedanken brauchen Schuhe

Gib deinen Gedanken Schuhe. Zieh ihnen etwas Bequemes an – vielleicht Zweifel mit Gummisohle und Hoffnung mit Schnallen. Lass sie spazieren gehen, durch Parks, verstaubte Buchhandlungen und innere Monologe. Der Sinn wächst nicht im Büro, sondern im Gehen, irgendwo zwischen Laterne und Lakritzpapier. Und vor allem: Lass Bedeutungen verwittern. Nicht jedes Gefühl muss gedeutet werden, nicht jeder Tag muss glänzen. Manchmal reicht es, den Daseinsstaub durch die Finger rieseln zu lassen und sich zu denken: „Ach, das ist auch ein Zustand.“

Der Sinn im Sein verbessert sich nicht durch Antworten.

Sondern durch ehrliches Fragen… und ein bisschen absurdes Vertrauen in den nächsten Schritt. Auch wenn da nur Nebel ist. Vielleicht sind’s ja die Socken von gestern. Und darin: ein Anfang.

Vom Pfirsich belauscht und vom Staub missverstanden

Iss öfter Dinge, die NICHTS versprechen. Kein Detox, kein Protein, kein „Smart-Food“ – sondern einfach warmes Brot oder ein Pfirsich, der dich beim ersten Biss emotional überfordert. Das Sein liebt Dinge, die keine Werbung brauchen.

Sprich einmal am Tag mit einem Gegenstand. Ein Stuhl, ein Staubkorn, ein einsamer Einkaufswagen vor dem Supermarkt nach Feierabend. Frag ihn, wie es ihm geht. Wenn er nicht antwortet, denk nach – warum? Vielleicht liegt in seiner Stummheit der wahre Sinn. Oder vielleicht hasst er Smalltalk.

Mit 250 km/h ins Sinnvakuum – Lesungen aus dem Innersten eines Autobahnkreisverkehrs

Wo das Buch auf Reisen geht und der Wahnsinn eine Stimme bekommt – ein Live-Ausschnitt aus dem rollenden Requiem namens „Geld ist Tod“. Hinweise zum Lesereigen des Autors.

(...) Man verfährt sich nämlich im dichten Nebel des Kamener Kreuzes. Das Kamener Kreuz, der mythische Beton-Oktopus in der Mitte Deutschlands, ist eine unfreiwillig komische Metapher für unsere verzwickte Beziehung zu Geld und Konsum. Stellen Sie sich vor, dieser gigantische Kreisverkehr wäre ein 1-Euro-Laden, der Autobahnanschlusspunkte verkauft. (...)

Das Kamener Kreuz, eine labyrinthische Shoppingmall des Straßenverkehrs, wo jeder siamesische Autobahnzubringer vor Eifersucht platzt, weil der andere mehr Fahrzeuge auf sich ziehen kann. Mit ungezügelter Kaufwut wechseln die Fahrer von einer Spur zur nächsten, so manövrieren sie durch die endlosen Fließbänder dieses real gewordenen Konsum-Albtraums.(...)

Die Auffahrt zur A1 ist gepflastert mit guten Goldkarten-Intentionen, die aber in die Hypotheken-Heide führen. Die A2 ist besäumt von trägen, sparsamen Kleinwagen und protzigen, verschuldeten SUVs, die Seite an Seite gen Konsumuntergang rollen.

Ach, das Kamener Kreuz! Wunderwerk der Ingenieurskunst, du bist die Endschleife des Konsumkarussells geworden. Hier treffen sich alle, die Kredit an Kredit reihen, um die Sehnsucht nach einem Glück zu stillen, das sich im Rückspiegel als billiger Firlefanz entpuppt. (...)

Lesereisen des Autors

Termine

Zwischen Zapfhahn und Zettelkritik – Lesereigen im Schatten des Mammon

Lesereigen mit Aussicht – Wenn das Buch den Zapfhahn küsst

Der Autor geht gerne auf Lesereise – wobei das Wort Reise hier eher metaphorisch zu verstehen ist. Schließlich führen die meisten dieser Auftritte nicht nach Davos oder auf Podien mit Wassergläsern, sondern dorthin, wo der Mensch noch raucht, fragt und trinkt: in die ehrliche Gaststätte, die lauwarme Kneipe, das philosophisch angeschwipste Hinterzimmer der Wirklichkeit.

Dort, wo das Neon flackert und das Bier nicht verhandelt wird, veranstaltet der Autor seine sogenannten “Lesereigen” – halb szenische Lesung, halb Kneipengespräch, halb Lebenskrisenverlängerung mit Pointe. Und ja: mathematisch macht das keinen Sinn. Aber existentielle Abende muss man bekanntlich fühlen, nicht rechnen.

Es gibt Auszüge aus „Geld ist Tod“ – launisch gelesen, als müsse man dem Kapitalismus persönlich ins Ohr nuscheln. Dazu gesellen sich Gedanken über Philosophie, Humor, Existenzängste, Reichtumbegriffe und das zärtliche Scheitern im Alltag. Zwischendrin: Fragen aus dem Publikum, wilde Assoziationen, manchmal sogar Verzweiflung mit Tischnummer.

Der Lesereigen ist kein Vortrag.

Es ist ein gemeinsames Wühlen im Daseinsschutt, garniert mit herzlichem Zweifel und einem Glas Irgendwas in der Hand.

Man kommt dorthin nicht, um belehrt zu werden, sondern vielleicht, um sich selbst im Satz eines anderen zu verlieren – oder wenigstens im Kommentar eines Ex-Bankers aus Tisch 4 wiederzufinden.

Warum du kommen solltest? Weil Fragen schöner klingen, wenn sie von Kneipenwänden zurückhallen.

Weil Systemkritik im Halbdunkel ehrlicher wirkt.

Weil am Tresen manchmal mehr Wahrheit liegt als in der Talkshow.

Und vielleicht – ganz vielleicht – weil man nirgendwo besser lernen kann, warum das Geld zwar tot ist, aber das Denken noch lebt.

Komm vorbei. Bring Fragen mit. Und falls du keine findest: Der Autor hat genug für alle.

Tamin in kommt noch

Der Autor bemüht sich am X in Y, seine kruden Thesen mit charmantem Ernst, einem Hauch Verzweiflung und gelegentlicher Pointendichte vorzutragen – begleitet von Halbsätzen, Ganzgedanken und vielleicht einem Bier.

Dieser Termin fehlt auch noch

Der Autor bemüht sich auch am X in Y zu erscheinen, um vor einer geneigten Zuhörerschaft zu parlieren – charmant verschrobelt, halb gewitzelt, halb gewundert. Mit philosophischem Übermut, heiterer Verunsicherung und einer Prise Barhocker-Ernst wird auch diesmal wieder im Dunstkreis des Kapitalismus gestöbert: Lesereigen mit Textproben, Tresengesprächen und einem kleinen Blick in die Höhepunkte der Sinnkrise.

Wer dabei sein will, sollte Neugier, Zweifel und eventuell Restgeld fürs Getränk mitbringen.

Erwartet wird keine Lösung, aber vielleicht ein Lächeln – oder wenigstens das Gefühl, dass Nachdenken in Gesellschaft ein bisschen schöner scheitert.

Komm vorbei. Lass dich verwirren. Der Rest ergibt sich zwischen Satzende und Zapfhahngespräch

Ob dieser Termin zustande kommt?

Am X. zieht es den Autor nach Y, wo er erneut seine leicht verschrobenen und doch lebensnahen Thesen ausbreitet – zwischen Tresenflair und Denkzettel. Es erwartet dich ein Lesereigen, der gewohnt schräg zwischen Humor, Philosophie und fragiler Kapitalismusanalyse pendelt: mal laut, mal nachdenklich, auf jeden Fall nie ganz geradeaus.

Mit neuen Auszügen aus „Geld ist Tod“, kleinen Gesprächen über große Unsinnigkeiten und einer Atmosphäre, in der Barhocker und Buchstaben um die Wette schwanken.

Bring Offenheit mit – und falls nicht, reicht auch ein ordentlicher Durst nach Zwischentönen.

Lösungen wird’s nicht regnen, aber garantiert ein paar Geistesblitze zwischen Applaus und Abrechnung.

Hereinspaziert, wundert euch – der Rest ergibt sich von selbst, spätestens beim nächsten Getränk.

Ein Gedankenexperiment in Prosa – fiktiv, frei, philosophisch verdrahtet.

Zwischen Fiktion und Fußnote – Warum in Geld ist Tod tote Autoren plötzlich mitreden dürfen

Eine kleine Gebrauchsanweisung für ein großes Gedankenlabyrinth.

Dieses Buch ist kein Roman. Kein Ratgeber. Keine Erklärung der Welt. Geld ist Tod ist ein intertextuelles, literarisch-philosophisches Gedankenspiel:

Ein Textgebilde, das sich aus Realität, Fiktion, Zitatkollage und absurder Imagination zusammensetzt – eine Art literarischer Störsender im Frequenzband der Gewissheiten.

Menschen tauchen darin auf, die nie gefragt wurden. Große Namen der Geschichte sprechen Sätze, die sie so nie gesagt haben – oder die sie vielleicht erst in einem anderen Leben gedacht hätten. Der Autor schreckt nicht davor zurück, Brecht mit Bankern an einen Tisch zu setzen oder Marx auf eine barocke Gartenparty zu schicken, während Zappa das Buffet plündert und Nietzsche bedient.

Ist das erlaubt?

Literarisch: ja.

Juristisch: siehe Disclaimer.

Künstlerisch: notwendig.

Denn Geld ist Tod funktioniert wie ein Spiegelkabinett der Ideen, in dem Identitäten flackern, Aussagen verrutschen und Bedeutungen neu verdrahtet werden. Es geht nicht um Authentizität, sondern um Anregung. Um das, was passiert, wenn historische Figuren plötzlich auf heutige Dilemmata reagieren müssen – aus der Fremde zitiert, aber im Geist befragt.

Und weil diese Textart den Leser fordern kann – zwischen Ironie, Tiefe und Täuschung –

werden im Folgenden einige Auszüge kurz erläutert:

Nicht als Gebrauchsanweisung, sondern als Einladung zum besseren Verirren.

Wer also lieber versteht, bevor er zweifelt – oder wenigstens wissen möchte, wo der Nebel dichter wird –, findet hier erste Orientierung.

Der Rest ist Reise.

Vom Geldautomaten zur Tragödie des Selbst – Existenz im Sturm der Zahlen

Der vorliegende Auszug aus Geld ist Tod ist weit mehr als eine literarisch inszenierte Episode über den Weg zum Bankautomaten – es ist eine parabelhafte Miniatur der kapitalistischen Conditio humana: eine Vielzahl an intertextuellen Anspielungen, Symbolschichten und existenzphilosophischen Tiefenzügen, die diesen Text zu einem bemerkenswerten Stück moderner Gesellschaftsliteratur machen. Man könnte sagen: Hier begegnet uns ein Dostojevskischer Held in postneoliberaler Misere, ein Kafkascher Jedermann an der Schwelle zur Dissoziation durch das System.

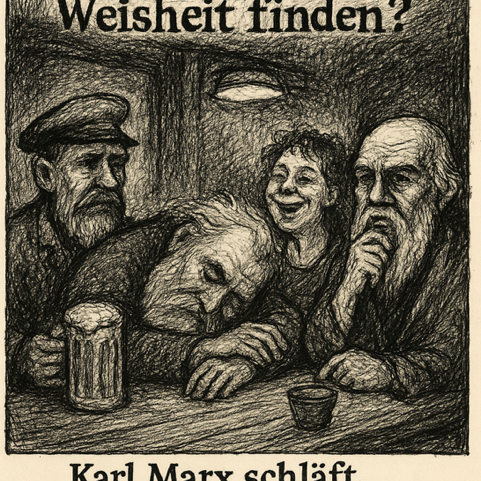

Dionysos trifft Dialektik – Ein Tresengespräch mit Sokrates, Marx und der Knatter

Was haben Salzsäcke in der Gaststätte, römisches Gehalt und ein gesprungener Spiegel gemeinsam? Dieses Vorwort serviert Kapitalismuskritik mit einem Schuss Ironie – und lädt ein in ein Traumgeflecht aus Fiktion, Philosophie und feinstem Unfug mit Sinn. Eine Analyse über Gedanken, Geld und warum der Spiegel der Erkenntnis manchmal bepreist ist.

Zwischen Zapfhahn und Zeigefinger – Wenn Sokrates die Runde schmeißt und Marx das Nickerchen nimmt

Was passiert, wenn das Stammklientel einer Kneipe plötzlich Gesellschaft von Sokrates, Thukydides und Karl Marx bekommt? In diesem absurde-tiefsinnigen Dialog treffen maritimes Gedächtnis, existenzielle Kapitalismuskritik und Stammtischphilosophie aufeinander. Eine Analyse über Seefahrerlogik, sokratische Fragen und die überraschende Schlaftrunkenheit revolutionärer Theorie – mit einem Prost auf die großen Fragen des Lebens.